暑假出遊要三思! 日本「百日咳」疫情大爆發,疾管署急籲:3族群快打疫苗

百日咳疫情全球升溫,日本病例達近4萬例,台灣也創近10年新高。疾管署提醒,百日咳初期類似感冒,但症狀可持續數月,青少年雖症狀輕微卻為傳播主力。接種疫苗是最佳預防方法,6個月以下嬰兒、青少年、孕婦與照顧者為三大優先族群。若接觸確診者,應依醫囑隔離、評估是否預防性投藥,並進行3週健康監測,避免疫情擴散。

百日咳疫情全球升溫,日本病例達近4萬例,台灣也創近10年新高。疾管署提醒,百日咳初期類似感冒,但症狀可持續數月,青少年雖症狀輕微卻為傳播主力。接種疫苗是最佳預防方法,6個月以下嬰兒、青少年、孕婦與照顧者為三大優先族群。若接觸確診者,應依醫囑隔離、評估是否預防性投藥,並進行3週健康監測,避免疫情擴散。

中國研究團隊刊載於《細胞》上的冠狀病毒研究,引起社群媒體上眾多人的憂慮。

長庚大學施信如教授指出,近期研究發現來自蝙蝠的HKU5-CoV-2病毒,具備與新冠病毒相似的「furin cleavage site」,能利用人體的ACE2受體成功感染人類呼吸道及腸道類器官,但強調這不代表病毒能夠有效「人傳人」。國立中興大學吳弘毅教授提醒,該研究僅停留於細胞實驗,尚未證實病毒的傳播力及致病性,呼籲避免過度恐慌,需持續監測病毒發展。

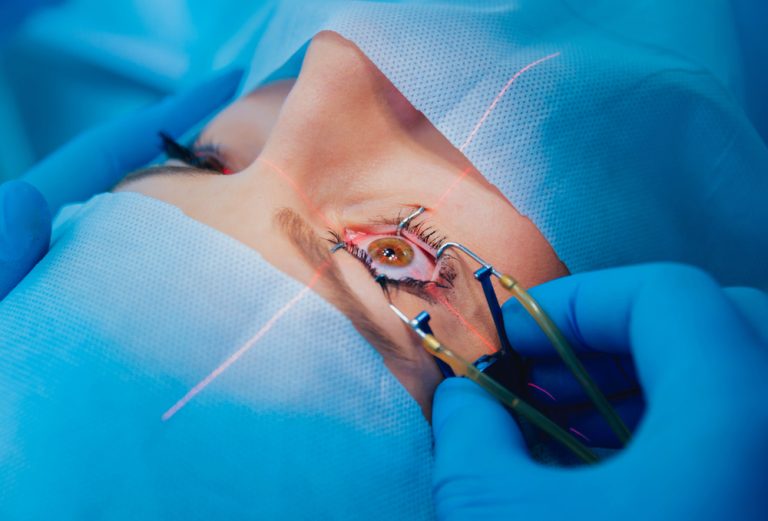

近視雷射手術近年蔚為流行,再加上疫情解封帶起旅遊潮,不少網紅前往韓國接受近視雷射手術,聲稱其價格不貴又可以順便觀光,讓許多民眾為之心動。濰視眼科台北館前院院長尤之浩醫師受訪表示,無論在國外接受何種術式,都建議視情況預留1-2週,觀察眼部狀況正常無虞後再回國。

睽違812天,國內的「室內口罩禁令」終於在今日(20日)宣告解除。重症醫學專家黃軒醫師於社群表示,事實上口罩禁令的鬆綁確實有其必要性,對於民眾的生活習慣、社會氛圍,乃至於整個國家的經濟狀況,都有以下明顯的好處。

不少人經由養寵物得到心靈的慰藉,而經常摸「毛小孩」也被視為療癒身心的一種方式。事實上經由科學證實,養寵物確實對人類的大腦有正向的益處!《Journal of Aging and Health》研究表明,飼養動物可以降低老年人的失智風險,甚至表現出更好的認知能力。

「疫情下,身為B肝患者的你,有持續做好定期追蹤嗎?」中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科李祥麟主任表示,根據臨床觀察,許多B肝患者因無明顯不適症狀,又擔心染疫風險,便自行延後治療或追蹤,進而影響疾病控制。

受到疫情影響,國內子宮頸抹片篩檢人數1年減少13萬人,而2020年國一女生HPV疫苗接種率也較低,專家提醒,抹片檢查與疫苗接種是預防子宮頸癌的兩大利器,提醒女性儘速「補做」、「補打」。

國內疫情自7月以來逐漸趨緩,7月8日後每日確診數更低於「3字頭」,染疫人口平均下降至2萬多人左右。這是否揭示著「邊境管制」措施將獲得鬆綁?據報導,交通部近日確實正研擬2種解禁方案:優先開放觀光客來台、或是出國入境同步開放,惟獨需密切觀察疫情狀況與配合指揮中心決策。

壓力對身體的影響有多深遠?顏佐樺醫師表示,雖然未有證據顯示壓力會直接引發癌症,但已有多篇研究發現,壓力可能是引起癌症的危險因子,亦會增加癌細胞生長轉移的風險。動物實驗證實,壓力荷爾蒙與乳癌確實有相對應的關聯;此前一長期追蹤15-30年的研究指出,工作壓力較大的男性較易罹患肺癌、大腸癌、胃癌。而壓力甚至也會影響癌症治療和復原進展。

確診後是否將罹患「長新冠」,與染疫一週後出現「5種症狀」可能有關?重症醫學專家黃軒醫師於社群貼文指出,《Nature》刊載研究說明,英國倫敦國王學院分析英國、美國瑞典的新冠肺炎病例後發現,染疫者於確診第一週內,出現「5種症狀」以上,日後病程發展成長新冠的風險,將是一般確診者的3.53倍。

指揮中心公佈連日COVID-19新增8、9萬確診數,本土累積已超過162萬,是否顯示Omicron疫情已走入「高原期」?中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬醫師受訪表示,雙北確診數未見明顯下降,但也未大幅增加病例數,而台中雖然人數略增,整體國內疫情呈現水平維持,的確可說已進入「高原狀態」。

在疫情期間因過於恐慌、焦慮而暴飲暴食;或者自覺胃口全失、食不下嚥,可能是罹患「飲食失調」(Eating Disorder)的前兆!據《Lancet》刊載社論指出,飲食失調 是可能致殘、致命且代價高而的精神疾病,恐將嚴重損害身體健康,並破壞心理社會功能。在新冠大流行的2年間,確診飲食失調者更以驚人的速度不斷上升當中。