比脂肪肝還棘手? 「脂肪胰」影響肝、胰、心3大器官 醫教「1件事」幫助預防

現代人健康意識提升,深知內臟脂肪會產生許多健康問題,除了熟知的「脂肪肝」以外,還有「脂肪胰」的問題同樣不能輕忽。聯安診所超音波室主任楊建華醫師表示,脂肪胰是近幾年醫學界關注的焦點,與代謝症候群有高度相關性。一旦罹患脂肪胰,未來出現糖尿病、心血管疾病的風險亦可能隨之上升。

現代人健康意識提升,深知內臟脂肪會產生許多健康問題,除了熟知的「脂肪肝」以外,還有「脂肪胰」的問題同樣不能輕忽。聯安診所超音波室主任楊建華醫師表示,脂肪胰是近幾年醫學界關注的焦點,與代謝症候群有高度相關性。一旦罹患脂肪胰,未來出現糖尿病、心血管疾病的風險亦可能隨之上升。

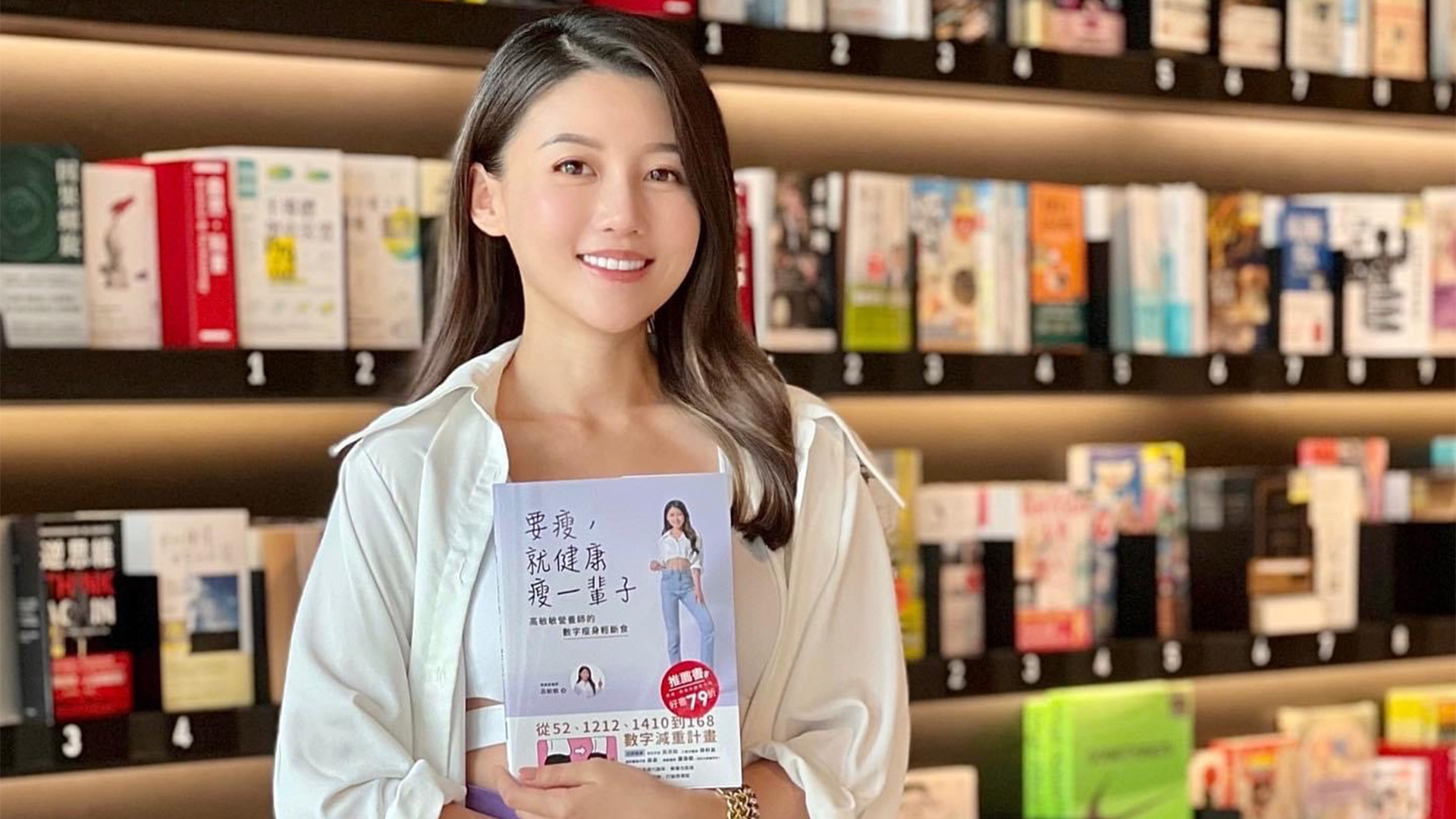

《要瘦,就健康瘦一輩子》是高敏敏繼《高敏敏教你這樣吃營養好》後,睽違再出版的第四本營養學書,推出受到知名作家吳淡如、人氣中醫師陳峙嘉、網紅作家崴爺、減重醫師蕭捷健等專業人士的大力推薦,更獲得誠品書店排行榜前十名、博客來前五名的殊榮。

台灣成人過重、肥胖比例不斷上升,根據2020年健康促進統計年報,18歲以上國人過重比例已超過50%,近1000萬成人面臨「體重危機」!中華民國肥胖研究學會理事長劉燦宏醫師表示,台灣10年後BMI≧30的人口數將突破10%,尤其是代謝差、活動量低的中壯年族群,不只「多吃少動」更合併有壓力性肥胖等複雜成因,體重更易隨年齡「水漲船高」。

間歇性斷食是近年風行的減重方法,不過,斷食效果可能會受時段影響,甚至影響心臟代謝健康?《美國醫學會內科醫學》(JAMA Internal Medicine)2022年8月份登刊一篇研究指出,較早時段的限時飲食」(early time-restricted eating,簡稱eTRE),比起12小時或更長時間內進食,更能有效的達到減輕體重。

炎炎夏日是許多人到海邊戲水、展露身材的季節。隨著社群媒體大行其道,在公開場域展露身材以吸引注目的風氣日漸盛行。四季心心理諮商所所長蘇琮祺心理師指出,夏季有關身材、瘦身的報導量增加,媒體刊登明星藝人身材議題的呈現角度及隱含訊息,容易使原本就對體態有困擾的人更加焦慮。

心血管疾病是全球第一大死因,其中有80%可透過健康的生活型態,包括飲食、運動加以預防。《美國心臟協會》(AHA)近期發佈研究,更新保護心臟健康的七項主要建議,首次納入「睡眠質量」為單獨風險因子,明確提醒睡眠時間會影響心血管健康。該研究發表於重要醫學期刊《Circulation》 。

「肥胖」雖然有醫學客觀的定義,但對於體重過重者而言,一旦被貼上肥胖的標籤不但會加重心理壓力,更可能增加死亡風險,形成一種「體重歧視」的惡性循環?一份回顧研究指出,針對過重者的「體重羞辱」不但會導致皮質醇上升,還會讓他們加重濫用酒精、藥物來面對負面情緒或激烈減重,造成健康與性命危險。

國人常見的3種慢性疾病:高血壓、高血糖、高血脂俗稱「三高」,由於三高初期無明顯症狀,對人體不會造成明顯不適,往往令民眾讓人難以察覺而忽略掉潛藏的危害。事實上「三高」不僅容易讓血管阻塞、促使血液流動不順暢,引發腦中風、心血管疾病、腎臟疾病,長期下來更可能導致器官損壞及衰竭,對身體造成永久傷害。

據美國統計,過去一年期間,因疫情之故居家辦公者、隔離者暴增,連帶使零食消費達到近年高峰。大約有1/4的美國人每天多次吃零食;近40%民眾甚至用零食取代正餐。近期台灣居隔者、居家辦公者眾,如何透過更健康的食物取代傳統零食,成為在疫情期間持盈保泰的重要決策。

為何容易減肥失敗?使人半途而廢的關鍵因素有哪些?四季心心理諮商所所長蘇琮祺心理師於社群貼文指出,許多民眾常常將努力「擺錯地方」,使減肥過程挫折連連。若對減重抱持錯誤的迷思,或太看重體重數字、在意旁人眼光,減重行為將形成巨大的壓力來源,反而更不容易達成瘦身目的。

Omicron本土確診人數連日暴增,指揮中心宣佈「居家隔離」、「自主防疫期間」、「居家檢疫」三類民眾,於家中使用快篩試劑為陽性,且經醫事人員確認或視訊診療後可列為確診。預計國內確診人數仍將持續走高,各界關心口服抗病毒藥是否能及時開立,讓高風險族群在黃金時間內有「救命藥」可用。

不少人的年度目標清單中總會有「減肥成功」這個選項,但若光靠「不吃」減肥,反而可能落入「越減越肥」的窘境。聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師指出,節食減肥不但會加速肌肉流失,也更容易導致復胖。光靠飲食控制很難減掉脂肪,養成固定的運動習慣才是關鍵。