「基因檢測」對癌友有何幫助? 專家曝「2大使用時機」:最能精準狙擊癌細胞

「這是一項攸關人命、值得投資的檢測!」奇美醫學中心病理部分子病理科主任李宛珊表示 ,「次世代基因定序」(NGS)為先進的分子檢測技術,近年來,癌友對於檢測的接受度增加,只要經濟情況許可幾乎都會接受此檢測,可謂是「精準治療」經典模式。

「這是一項攸關人命、值得投資的檢測!」奇美醫學中心病理部分子病理科主任李宛珊表示 ,「次世代基因定序」(NGS)為先進的分子檢測技術,近年來,癌友對於檢測的接受度增加,只要經濟情況許可幾乎都會接受此檢測,可謂是「精準治療」經典模式。

衛生福利部110年最新癌症登記報告公佈,國人新發生癌症人數為12萬1762人,其中「肺癌」首次超越大腸癌,成為十大癌症人數首位,發生個案來到16,880人,更是男女性癌症發生數第二名。過去肺癌發生期數偏晚,導致死亡率高,存活率低。

最新「十大癌症」結果公布!依據衛福部110年(2021年)最新的癌症登記報告,新發生癌症人數為12萬1,762人,較109年減少217人,全癌症的標準化發生率為每10萬人口306.5人,較109年下降4.8人。110年全癌症發生年齡中位數為64歲,與109年相同。

奇美醫院胸腔外科主治醫師蘇英傑醫師說明,隨著世衛組織(WHO)揭示肺癌成為全球癌症最大殺手,也是死亡率最高的癌症,臺灣醫療界也對此積極應對。儘管近9年臺灣肺癌死亡率持續走低,但2022年肺癌仍奪走10,053名(43.1%)寶貴生命,幾乎占所有癌症死亡人數的五分之一(19.4%)。

肺癌長年為十大癌症死亡人數之首,已被稱為臺灣的「新國病」。近年肺癌在檢測基因突變的「精準治療」領域雖有長足進步,但大多數的藥物進展與給付對象是肺腺癌族群。相較之下,第一線治療只有化學治療為主的「肺鱗癌」,可謂是國病當中的「弱勢癌」。

根據衛福部統計,肺癌為2021年十大癌症死亡率第一位,肺癌更連續42年為癌症死因之首。臺北榮民總醫院胸腔腫瘤科主任羅永鴻醫師表示,肺癌症狀與許多肺部疾病相似,建議民眾若咳嗽超過2週未痊癒,就應提高警覺就醫檢查。

每年的8月1日為「世界肺癌日」,而衛福部國健署甫於去年7月1日起,率先全球將「低劑量電腦斷層」(LDCT)肺癌篩檢正式列為第五癌篩檢,目前已造福不少潛在病患;奇美醫院亦於今年1-7月已完成317人肺癌篩檢,其中陽性率為7.3%(23/317),癌症檢出率則為1.3%(4/317)。

肺癌每年致死人數已破萬人,等於每小時就有1人因此過世,是民眾不可不慎的健康危機。約3成患者確診時為早期、可接受手術治療;不過根據統計,即使接受完整切除,早期肺癌的術後復發率仍有約40%-70%,顯示現有治療方式仍有諸多進步空間。

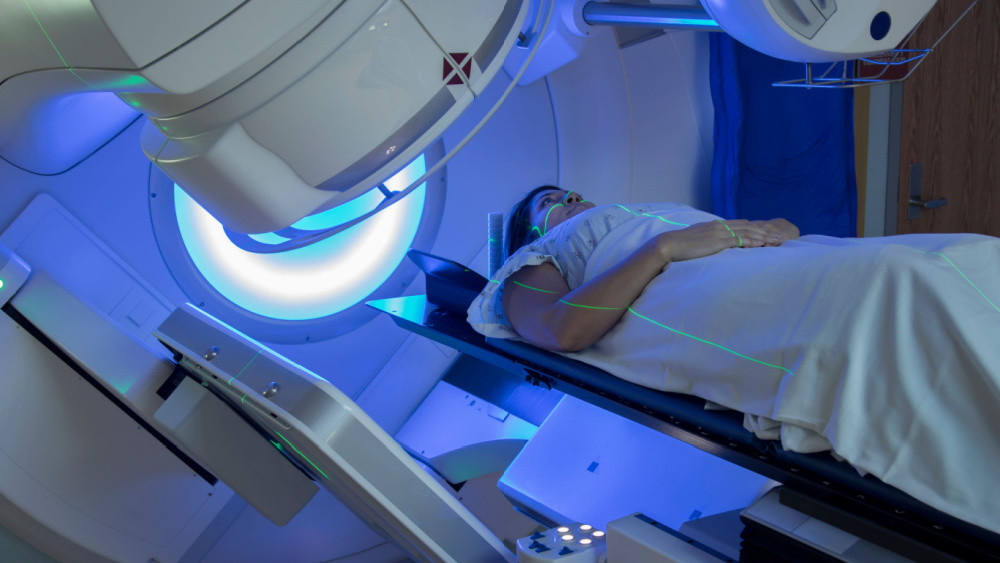

「重粒子治療」能精準打擊無法手術的惡性腫瘤,將是癌症病人存活的新契機?台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師楊婉琴接受《潮健康》專訪表示,重粒子治療屬於「放射治療」(俗稱電療)的一種,相較於使用X光的傳統放射治療及光子治療,重粒子治療具有殺傷力更強、副作用更小的特點。

「夜貓子」會比習慣早起的人更短命嗎?《Chronobiology International》近期發布的一項研究指出,較晚就寢者相較早早就入睡的族群,死亡風險確實可能增加;潛在原因可能是吸菸、酗酒等壞習慣所導致。最晚睡者與較早就寢者相比,死亡風險可能高出21%。

平時無抽菸習慣、甚至也不常下廚接觸油煙,仍可能有罹患肺癌的可能?聯安預防醫學機構總院長鄭乃源醫師表示,此前曾收治一名39歲女性患者,平時不抽菸也鮮少下廚煮飯,且外出都搭乘大眾運輸工具,連接觸到汽機車廢氣的機會都很少,豈料在員工健檢時發現,肺部竟有0.5公分毛玻璃狀結節。

隨著人類社會大量使用內燃機及發展石化工業,全球空氣污染日趨嚴重,世界衛生組織國際癌症研究中心(IARC)在2013年就將戶外空氣污染列為人類致癌主要因素。然而,空污是如何影響人體健康並誘發癌症?