採訪撰稿/郭家和

老化後退化性關節炎無可避免?醫揭常見退化元兇

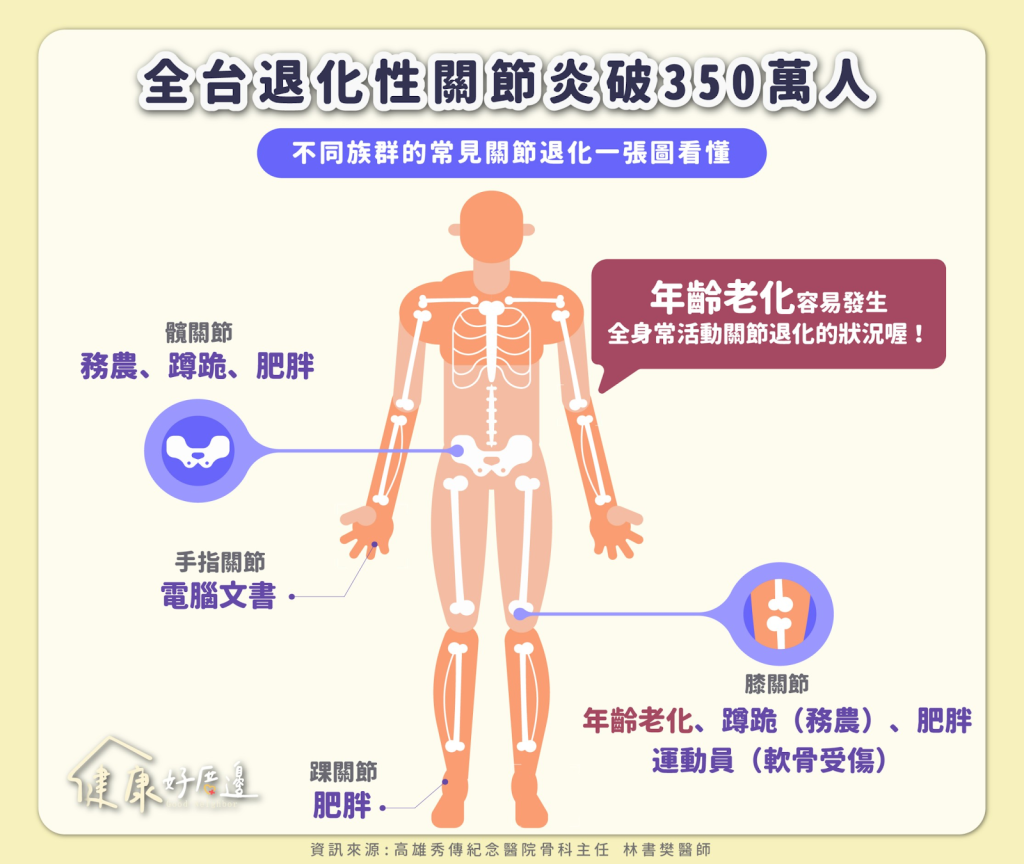

隨著醫學進步與人類平均壽命延長,退化性關節炎的發生率持續上升。過去三十年間,全球退化性關節炎人數增加近50%。根據衛福部統計,台灣退化性關節炎患者已超過350萬人。關節健康對長者的行動力影響重大,因此避免關節軟骨磨損並建立正確觀念至關重要。

高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊醫師接受《健康好厝邊》專訪時指出,年齡是退化性關節炎最主要的風險因子。他以汽車零件作比喻,說明關節在多年使用後難免磨損,而人體在80、90歲時仍在運作,這是人體原始設計未曾預期的挑戰。除了最常見的膝關節退化外,手指、腳踝、髖關節等經常使用的部位,也都容易隨著「使用年限」而退化。

林書樊醫師進一步表示,退化性關節炎的風險因子包括老化、肥胖、關節過度使用及遺傳因素。年輕時從事高強度運動、參加比賽或擔任職業運動員,若曾有十字韌帶或半月軟骨損傷,未來罹患關節炎的機率較高。同樣地,建築工人、農夫或需要長時間蹲跪、搬重物的工作者也面臨較高風險。至於久坐的文書工作者,則較易出現手指關節退化問題。此外,肥胖是另一個不容忽視的因素,體重過重會增加膝關節、髖關節和踝關節的負擔,加速關節退化。

退化性關節炎愈來愈多?有症狀才看診已經「第二期」?

「退化性關節炎人數會增加的原因,主要是骨科醫學的進步,有越來越多面向的武器可以幫助民眾改善問題!」

林書樊醫師表示,過去退化性關節炎治療方式較受限,近年不只手術技術有所進展,也發展出更多元的治療方式包括玻尿酸注射、震波治療,配合新興的復健治療,都大幅提升了退化性關節炎治療的可及性。

林書樊醫師解釋,退化性關節炎可分為四期,第一期通常僅有輕微不適,第二期時`則可在X光下發現關節縫隙縮小,多數老年患者前來就診時,通常已經進入第二期,出現較明顯的關節疼痛、關節卡卡等症狀。第三期後由於軟骨磨損加劇,可能需接受更進階如震波治療以刺激軟骨修復。最嚴重的第四期由於軟骨已完全磨損,導致大腿骨與小腿骨直接摩擦,易造成疼痛難耐,此時需考慮手術置換人工關節。

血糖、體重也要一併控制!醫揭退化性關節炎治療迷思

許多民眾誤以為罹患退化性關節炎就得接受人工關節置換。林書樊醫師解釋,治療方式應依病程選擇,從初期的藥物治療、玻尿酸注射,到中期的震波治療,再到末期的手術置換,每一步驟都需經醫師專業評估。

近年來,機器人輔助關節置換技術的發展,使手術精準度提升,恢復期縮短,也有透過矯正下肢力線的「保膝手術」,適合符合條件的病人。惟不少民眾受坊間「無刀療法」廣告吸引,事實上,無刀治療效果有限,且未必適合所有患者,仍需至專業醫療機構中完整評估與治療。

林書樊醫師提醒,雖然目前已經有各項增生治療可用於退化性關節炎,但若治療後未調整生活型態,仍時常從事搬重物或彎腰、蹲跪等,可能影響治療效果。另外,退化性關節炎患者也建議一併改善血糖問題、控制體重,多重面向共同治療較易達到有效改善。

如何與退化性關節炎和平相處?關節退化還是能運動?

「如果關節已經退化得比較嚴重,我們最重要的是減緩軟骨退化速度,讓身體可以和退化性關節炎和平相處是最重要的!」

林書樊醫師表示,除了按照醫囑服用藥物、依據退化程度評估治療方式外,維持適當運動也很重要。不過,退化性關節炎患者運動前必須做足熱身與伸展,特別是膝窩周圍。適當熱身能讓筋膜變軟,進而保護關節免受傷害。運動時要謹記「慢慢來」的原則,避免過度衝刺造成軟骨受損。

針對國人普遍服用骨關節營養保健品的現象,林書樊醫師指出,退化性關節炎與骨質疏鬆是不同的情況,需要不同的保健方式。退化性關節炎主要與軟骨磨損有關,可考慮補充葡萄醣胺;骨質疏鬆則需要補充維生素D、鈣質,並適度曬太陽。他強調,關節保健愈早開始愈好,早期退化性關節炎患者可考慮服用葡萄醣胺,但後期嚴重患者應諮詢醫師選擇合適的治療方式。

「退化性關節炎就像一台老車,需要更長時間熱身、適度保養,才能持續安全行駛。」林書樊醫師強調,罹患退化性關節炎並非生活的終點,只要正確治療、適度運動,就能與關節和平共處,享受豐富的銀髮生活。

延伸閱讀:

-300x300.jpg)