潮健康/林昱彣

大腸直腸癌長居「十大癌症」排行榜數載,近年國人飲食西化、手搖飲料盛行,習慣大魚大肉、高糖高油飲食;等到出現症狀時恐怕已進展至晚期。新北市立土城醫院大腸直腸外科主治醫師陳志榕醫師受訪呼籲,癌友應善用基因檢測,並積極遵從醫囑定期用藥,改善自身的存活效益。

大腸癌發生位置不同症狀也不同? 症狀容易與痔瘡、拉肚子混淆?

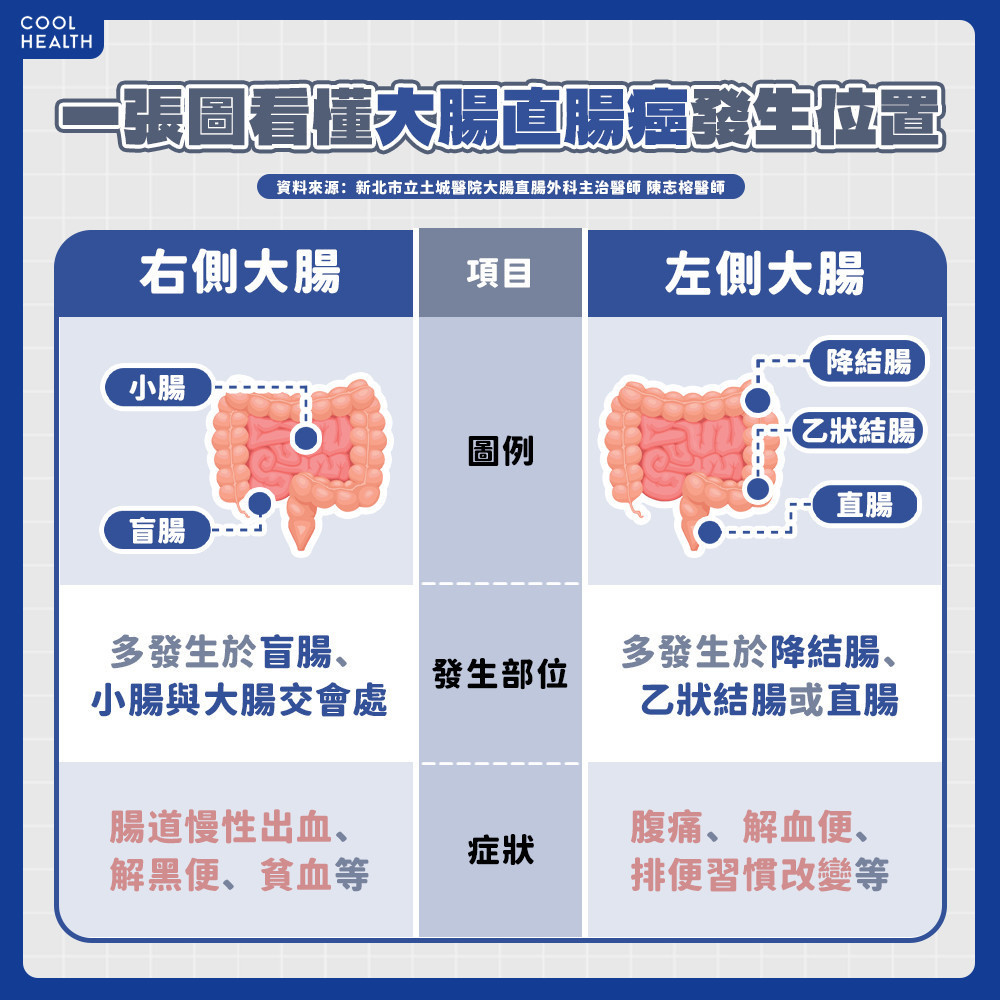

大腸癌發生位置不同、症狀亦可能不盡相同?陳志榕醫師說明,大腸直腸癌的前身為「大腸瘜肉」,產生癌變前無明顯症狀;直至腫瘤不斷增大並進展晚期,症狀才會因生長位置不同而有所區別。例如發生於左側大腸(降結腸、乙狀結腸或直腸處),容易出現阻塞性的症狀如腹痛、解血便、排便習慣改變(腹瀉、便秘)等。

至於腫瘤若生長於右側大腸(盲腸、小腸交會處),則容易導致腸道慢性出血,進而出現解黑便、貧血等症狀;且因其管徑較大不易引起阻塞,腹痛症狀亦較不明顯。陳志榕醫師提醒,大腸直腸癌症狀並不典型,容易與痔瘡、腹瀉等狀況混淆。若上述情況持續數週甚至數月未癒,就應有所警覺並盡早安排檢查。

兩成患者就診時已晚期? 第四期仍可以動手術?

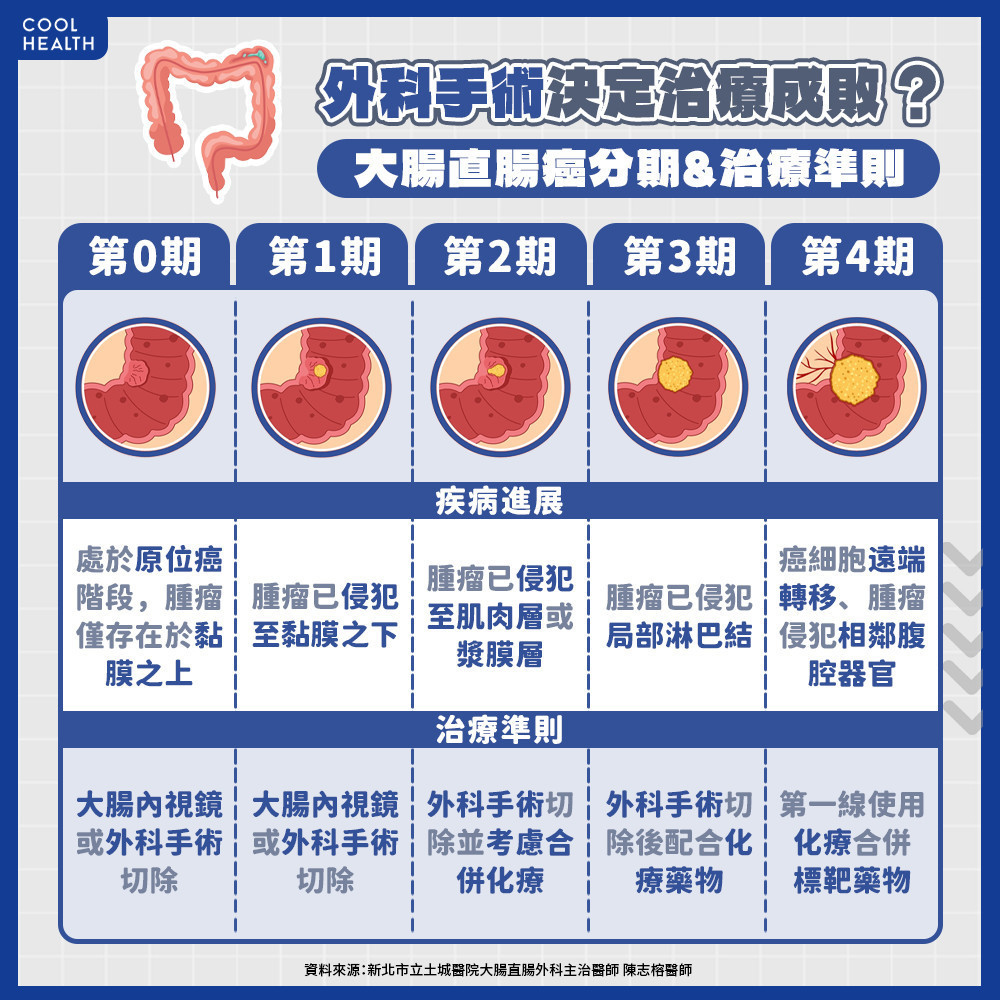

陳志榕醫師解釋,正因大腸直腸癌初期症狀不明顯,臨床觀察發現約10-20%的癌友,出現明顯症狀並就醫檢查時已經晚期。不過,近年政府推動50歲以上族群免費大腸癌篩檢,確實診斷出不少腫瘤仍處於原位癌(第零期)階段的患者,僅須透過大腸鏡或簡單的手術切除腫瘤,一般都會有良好的存活率。

相反地,若惡性腫瘤已侵犯其他器官,甚至出現遠端轉移(第四期),近年的主流治療為複合式療法,如化學治療搭配標靶藥物,先以控制或縮小腫瘤為主要目標,臨床發現能取得不錯的治療成效;部分患者進行藥物治療仍有機會接受手術,有望進一步延長其存活期。

晚期大腸直腸癌需要基因檢測嗎? 醫揭必驗3大項目

近年癌症治療強調個人化、精準化,陳志榕醫師表示,晚期或轉移大腸直腸癌治療指引係根據「腫瘤基因檢測」結果,以制定化療、標靶藥物的治療方針;臨床上會以檢驗2種RAS基因:KRAS、NRAS做為標靶藥物的選擇依據,例如發生於左側、未帶有RAS基因突變的大腸直腸癌,研究發現第一線給予使用化療合併表皮生長因子受體(EGFR)單株抗體標靶藥物,相較單用化療擁有更好的治療效果。

另外,帶有BRAF基因突變的大腸直腸癌,臨床特性為多好發於右側大腸,微觀來看有容易分泌黏液、分化不佳、晚期較多且容易出現腹膜轉移等特性。陳志榕醫師指出,針對癌症治療的「次世代基因定序檢測」(NGS),在今年5月1日起,健保通過大腸直腸癌單基因檢測給付,有望受惠晚期大腸直腸癌病友。

標靶+化療延長患者存活期! 腫瘤縮小有望達到「完全治癒」

晚期大腸直腸癌若要達到預期的治療效果,是否能夠手術往往為左右癌友存活率的關鍵。陳志榕醫師表示,第零期至第三期的大腸直腸癌,經手術治療後大多能收獲不錯的療效;第四期患者若評估無法接受手術,則優先介入標靶加化療藥物將腫瘤縮小,腫瘤壓迫器官所導致的症狀,例如壓迫肺臟導致呼吸困難、壓迫肝臟造成黃疸等,亦可獲得大幅度地改善。

「過去的晚期大腸直腸癌治療因選擇有限,存活率往往也不盡理想。如今複合式療法讓晚期癌症不再與『末期』畫上等號,標靶加化療藥物有望使患者存活期延長自10個月左右進步至20個月、甚至30個月以上。不僅如此,腫瘤縮小後更能提升微創手術的成功機率,其治療反應率可達7成以上。若能完整清除腫瘤,更有機會達到『完全治癒』的可能!」

癌細胞從大腸轉移到肝臟! 他定期用藥「10年未復發」

陳志榕醫師指出,10年前曾收治一名51歲男性,其乙狀結腸出現明顯阻塞,腫瘤已轉移至肝臟附近,且因位置較深、離大血管較近,因此無法直接手術。所幸接受標靶加化療藥物治療後,醫師原本評估需要採取開腹手術,也應肝臟腫瘤確實縮小,經2次微創手術後該患者病情穩定,目前定期追蹤仍無復發。

若無法事後透過手術改善,持續用藥能否控制腫瘤生長?陳志榕醫師強調,無法接受手術的晚期大腸直腸癌患者,持續用藥仍有利於控制病情,「曾經有一名年輕女性患者,癌細胞已轉移到全身多處淋巴結,手術無法完全清除其體內的腫瘤,但她事後仍規律服藥,目前病情獲得穩定控制,生活上已與常人無異。」

大腸直腸癌已非長者專利? 1族群35歲就應考慮篩檢

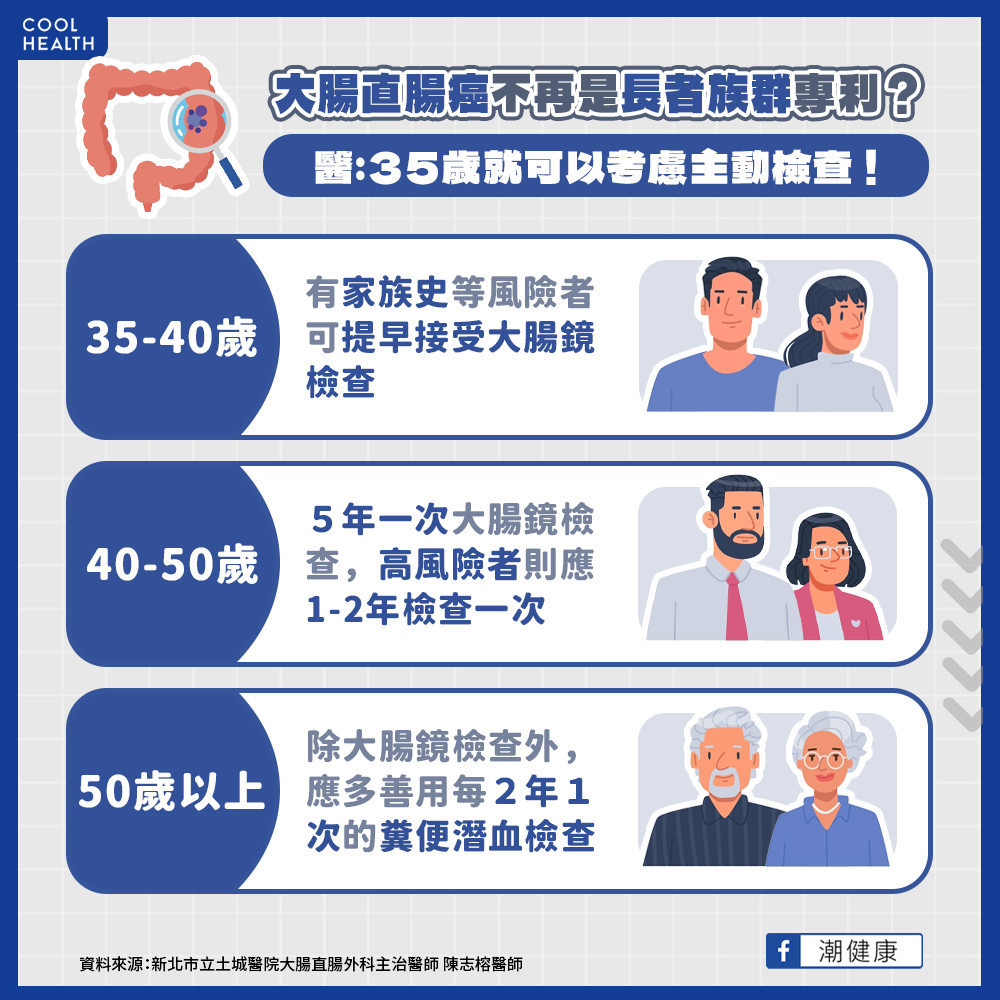

陳志榕醫師表示,縱然目前大腸直腸癌的治療進步,民眾仍須養成基本的防癌意識。癌細胞非一朝一夕就能養成,而是長期以來的壞習慣所累積,尤其現代人久坐、飲食西化等不良習慣,大腸直腸癌不再是老年族群的專利,診間也不乏30-40歲的年輕患者。因此,在早年培養正確的生活習慣並定期篩檢,可說是預防大腸直腸癌的必備功課。

陳志榕醫師建議,因大腸直腸癌年輕化的趨勢,建議40歲左右就可以做人生第一次的大腸鏡檢查;若為低風險族群往後可5年檢查一次,高風險群則建議每1-2年做一次例行檢查。另外,有大腸直腸癌家族史者,可提早35歲開始積極接受大腸鏡檢查,20-30歲年輕族群則應定期接受例行健康檢查。

由於大腸癌多發生於50歲以後中老年人,衛福部國健署補助50-74歲民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查,民眾也應多加利用。陳志榕醫師強調,若檢測出大腸息肉、甚至發現腫瘤且有轉移之情事,也無須過於擔憂,應及早遵從醫囑用藥,即使病情已進展至晚期,仍有機會完全治癒並回歸正常生活。

TWN-954-0624-80003

本衛教訊息由台灣安進協助提供