潮健康/林昱彣 外電編譯

自殺行為不只與憂鬱症等精神疾患有關,「體重過輕」可能也是一大警訊?近期刊載於《BMC Psychiatry》的韓國研究指稱,體重數字過低者比起體重正常者,自殺風險竟增加44%;相反地,體重過重或肥胖者的自殺風險則比起常人低21-29%左右。研究認為,身體形象、霸凌行為、飲食障礙與睡眠問題等心理因素,可能是導致該族群自殺行為的潛在原因。

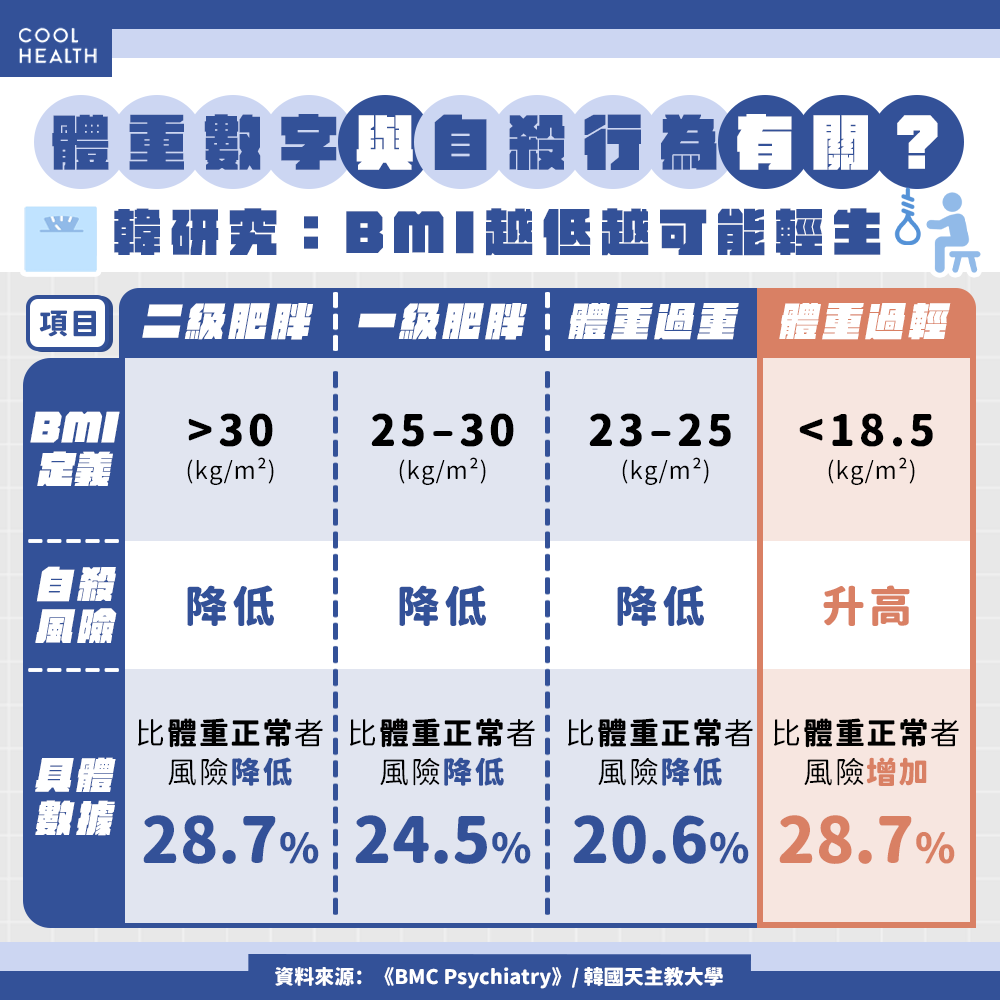

體重數字與自殺行為有關? 韓研究:BMI越低越可能輕生

來自韓國天主教大學以及多所醫學機構的研究團隊,自「國家健康資訊資料庫」獲取4,045,081名韓國民眾的資料,平均年齡約為40-50歲。研究團隊自2009年開始對受試者展開追蹤,並至2021年結束便停止追蹤。隨機訪問期間,共紀錄12,509例自殺死亡事件,研究團隊並以多變量分析、亞組分析等基線特徵衡量自殺死亡的統計意義。

針對受試者的身體質量指數(BMI)分布,研究團隊將其劃分為五大類別:過輕( < 18.5 kg/m²)、正常(18.5–23 kg/m²)、過重(23–25 kg/m²)、一級肥胖(25–30 kg/m²)與二級肥胖(> 30 kg/m²)。研究團隊調整年齡、性別、收入、生活習慣、精神疾病、身體與生化指數等指標後,得出以下結果:

.體重過輕者:自殺風險增加,相較體重正常者高出43.6%。

.體重過重者:自殺風險降低,相較體重正常者降低20.6%。

.一級肥胖者:自殺風險降低,相較體重正常者降低24.5%。

.二級肥胖者:自殺風險降低,相較體重正常者降低28.7%。

研究結果顯示,與正常體重的人相比,體重過輕的人自殺風險最高;而隨著BMI的增加,自殺風險呈現降低的趨勢。上述BMI與自殺死亡風險之間的負相關關聯性,在大多數研究中的受試者亞群皆保持一致。

韓國自殺與肥胖盛行率上升 「肌肉量太低」竟是關鍵因素?

研究領銜作者Joonyub Lee指出,以過去的文獻來看,BMI 與心理健康議題和自殺行為在內的各種健康結果可能有所關聯。但兩者間的關聯性非常複雜,過往有研究認為肥胖個體的自殺發生率較高;也有研究支持其自殺風險較低。而結果之所以相互矛盾,係因過去的研究數據已經過時,且僅針對歐美人群採取深入研究,而非亞洲人群。

Lee強調,此次研究團隊進行研究的背景是韓國,一個「當代、非西方」的環境,且正同時面臨「自殺率和肥胖盛行率」的快速上升。因此,有必要在這個特定的非西方背景下,對BMI與自殺死亡風險的關係進行深入探討。基於樣本數充足且分析相對嚴謹,BMI與自殺行為的聯繫,對於韓國民眾而言具有一定的參考價值。

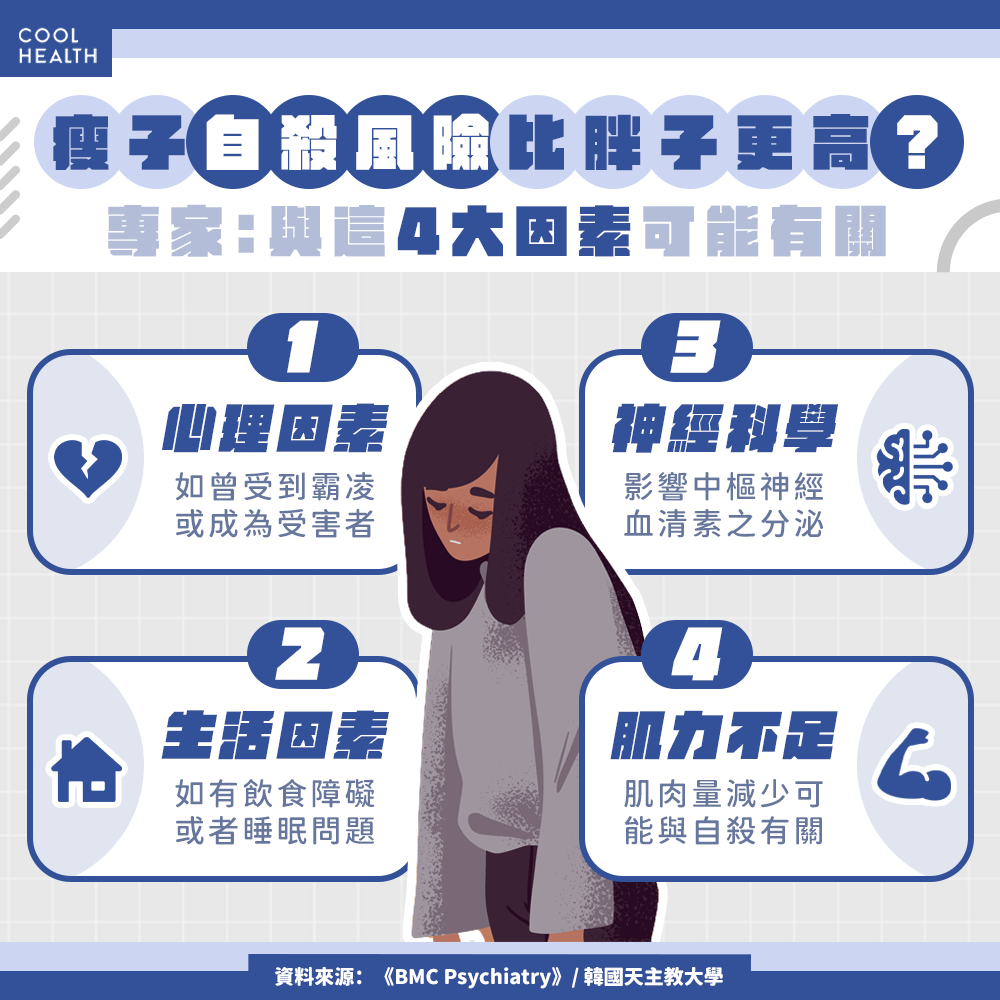

至於為何體重過輕者更可能自殺?研究認為,潛在的原因包括心理因素,例如身體形象、遭受霸凌或受害;或者生活習慣的改變如飲食障礙與睡眠問題等。另外,神經生物學因素與受試者的肌肉量減少,也已被證實與自殺行為有關,因此自殺行為不單僅是心理因素所驅使,更可能是生理與心理問題所交織而成的複雜結果。

肥胖者自殺風險更低? 專家揭3大可能原因

研究團隊亦針對肥胖者與自殺行為下降的關聯給出可能的解釋:其一是「血清素濃度改變」,在肥胖者中常見的胰島素阻抗,可能使中樞神經中的血清素濃度增加;其二則是「瘦素阻抗」,肥胖使大腦對瘦素的反應變得遲鈍,致使自殺的衝動性降低;其三為「自殺方法的差異」,研究發現肥胖者更可能以藥物中毒作為輕生的手段,而其對於有毒藥物有更高的耐受性,代表肥胖者即使嘗試透過藥物中毒,最終死亡的可能性相對較低。

Lee表示,縱然此次研究有樣本數高、分析嚴謹等優勢,但該結果可能僅適用於韓國群眾。未來需要透過多種族、跨地區的樣本進一步證實體重過輕與自殺率增加的關聯性。

臺灣憂鬱症防治協會建議,造成自殺之成因往往不只一種,而是多因素交互而成。另外,引爆自殺的危險歷程有「生活重大變化」與「壓力情緒調適」,且大多數的成功自殺行為有跡可循。當身邊親友有自殺念頭時,務必先以關懷傾聽為主,不給個人意見與批判,必要時尋求專業治療與協助,陪伴其度過人生中的黑暗時刻。

資料來源:

Inverse association between obesity and suicidal death risk

延伸閱讀: